[특목고 열풍 초·중교육 무너진다] (3) 공부 계획·생활관리 ‘엄마는 매니저’

특목고 입시에서 부모의 경제력은 합격을 좌우하는 필요충분 조건이다. 자녀의 입시를 위해 엄마는 직장을 그만둬야 하고 생활비 절반 이상을 사교육비에 쏟아부어도 늘 교육비는 부족하다. 돈이 없거나 자녀 성적이 뒤처지는 부모들은 공교육 현장에서조차 소외되기 일쑤다. 특목고 열풍이 낳은 부모들의 슬픈 자화상이다.

◇허리 휘는 부모들=교육인적자원부는 지난 20일 학부모 60% 이상이 초·중·고생 1명당 1년 평균 사교육비로 300만원 가까이 지출하고 있다는 조사결과를 발표했다. 월 평균 25만원꼴이다. 하지만 특목고 준비를 위한 사교육비는 상상을 초월한다.

서울 삼성동의 주부 김모(45)씨는 중학교에 갓 입학한 둘째 딸 연희(13·가명)를 특목고에 보내기 위해 돈을 쏟아붓고 있다. 연희는 지난해 12월부터 대치동 K학원에 다니고 있다. 일주일에 3번, 하루 5시간씩 국어·영어·수학·과학탐구·사회탐구 등 다섯 과목을 듣는다. 수강비는 과목당 30만원씩 모두 150만원이다. 여기에 논술과 구술과외까지 합치면 200만원이 훌쩍 넘는다. 외고에 다니는 아들(17)의 교육비까지 합치면 김씨가 한 달에 쓰는 사교육비는 400만원선이다. 김씨는 또 연희를 위해 여름방학 캐나다 연수 프로그램을 신청했다. 연수비용은 7주에 300만원이다.

김씨의 남편은 일본계 전자회사 부장으로 세금을 빼면 월급은 650만원이 조금 넘는다. 1억원에 가까운 연봉이지만 학원비를 내고 나면 살림은 빠듯하다. 김씨는 "보험 영업을 해볼까도 생각중"이라고 말했다. 실제 김씨 주변에는 같은 이유로 보험 영업을 시작한 어머니들이 꽤 있다고 했다. 이러다보니 수학·과학 경시대회인 올림피아드와 돈의 합성어인 '돈림피아드'라는 말까지 등장했다. 올림피아드에서 수상해 특목고 입시에서 가산점을 따기까지 엄청난 사교육비가 들어간다는 뜻이다. 학원가에 따르면 특목고 입시 전문학원의 과목당 수강료는 강남의 경우 주 3회, 강북은 주 5회 기준에 30만원선이다.

◇맞벌이 부부는 '노'=직업을 가진 엄마는 자녀를 특목고에 보내기 힘들다. 정보전에서 밀리기 때문이다. 학원은 자녀들이 다닌다. 그러나 어느 학원이 좋고 어느 선생이 잘 가르치고 자녀들의 학력 수준에 따른 보완 교육은 어떻게 해야 할지, 대학 입시 정책은 어떤지, 특목고 특별전형은 뭔지를 완벽하게 꿰고 있어야 하는 것은 엄마 몫이다. 대치동의 한 올림피아드 전문강사는 "학생에게 보충수업을 언제 할 거냐고 물었더니 그 학생이 바로 휴대전화를 걸어 엄마를 바꿔주더라"며 "학생은 연예인, 엄마는 매니저"라고 전했다.

서울 개포동의 주부 임모(42)씨는 2005년 외아들이 초등학교 6학년에 올라갈 때 직장을 그만뒀다. 아들의 학원 정보를 얻고 싶었지만 주변 학부모들은 임씨를 끼워주지 않았다. 그래서 임씨는 연봉 7000만원을 받는 섬유수출회사의 부장직을 포기했다. 임씨는 퇴직한 뒤 동네 헬스클럽을 다니며 교육에 관한 정보 수집에 나섰다. 동네 학부모들과 어울리면서 골프모임도 갖고 학부모들을 대상으로 열리는 학원 설명회에 밤낮을 가리지 않고 참석했다. 이런 열성에도 아들이 좀처럼 상위권에 진입하지 못해 울상인 임씨는 "진작에 회사를 그만둘 걸 그랬다"며 "주변 엄마들이 왜 일을 그만두는지 이제야 알 것 같다"고 후회했다.

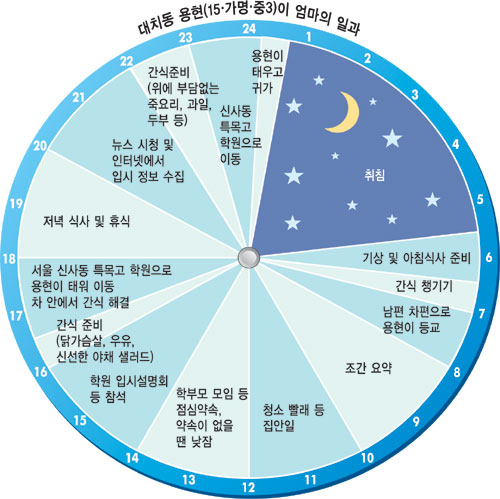

서울 강남과 목동 등지에는 아파트부녀회를 중심으로 재테크와 교육정보를 나누는 모임이 활성화돼 있다. '리턴맘' 등 해외에서 살다온 엄마들의 모임도 있는 것으로 전해진다. 이들은 주로 자녀를 학교에 보낸 뒤 점심시간에 모임을 갖는다. 직장에 다니는 엄마들은 여간해선 참여하기가 쉽지 않다. 또 자녀를 학원에 태워다주고 자정 넘어 집으로 데려와야 해 엄마나 아빠 중 한 명은 '로드 매니저'로 대기해야 한다. 정상적인 직장생활을 할 수 없는 구조인 셈이다.

◇교육 세습, 소외되는 부모=부모를 더욱 힘들게 하는 것은 학력마저 대물림되는 이른바 교육 세습이 실제로 일어나고 있는 것이다. 교육부의 '2006학년도 서울 소재 외국어고·과학고 학부모 직업 현황'에 따르면 6개 외고의 학부모 중 39.05%가 임원급 회사원이고 개인사업가(22.08%), 교육자(13.03%), 공무원(8.21%) 등이 뒤를 이었다. 과고도 개인사업자가 26.21%로 가장 많았고 교육자와 공무원 순이었다. 또 '2007년 서울지역 특목고 졸업생 진학 현황'에 따르면 올해 서울의 6개 외고 졸업생 2165명 중 서울대 고려대 연세대 등 이른바 SKY 대학에 진학한 학생은 52%인 1126명이었다. 중학생들에게 가장 인기있는 특목고인 대원외고 경우는 전체 졸업생 440명 중 70%가 서울대(61명) 연세대(105명) 고려대(136명)에 진학했다.

고학력·부유층 부모의 자녀가 특목고에 들어가고 특목고에서 명문대로 진학하는 교육 세습 고리가 정착되고 있는 것이다. 숙명여중 중3 담임교사 A씨는 "학부모의 최종학력과 아이의 성적이 비례하는 경우가 많다"며 "강남에서는 특히 의료계나 법조계 종사자의 자녀가 특목고에 들어가는 경우가 많은 것 같다"고 말했다. 실제 A씨가 지난해 맡았던 반에서 특목고 합격생은 3명이었고 이들의 아버지 직업이 의사, 변호사, 대학교수였다.

서울 포이동의 주부 양모(47)씨는 이달 초 중학교 3학년생인 딸 주연(15·가명)이의 담임선생님을 면담하러 갔다가 기분만 상했다. 담임교사는 특목고 진학을 준비중인 학생 부모들과의 면담이 끝난 뒤 한참만에야 양씨를 불렀다. 양씨는 "우선 순위에서 밀린 것도 기분 나쁘지만 외고는 포기하고 일반고 준비나 착실히 시키라는 게 담임교사의 말이었다"면서 "딸이 공부도 못하고 부모가 능력도 없으니 무시당한 것 같다"고 토로했다.

국민일보 | 기사입력 2007.03.29 19:07

'생활의 양식 > 시사,칼럼' 카테고리의 다른 글

| [특목고 열풍] (5) 교육평준화 산물… 공교육 정상화 대책을 (0) | 2008.06.30 |

|---|---|

| [특목고 열풍] (4) 귀족교육 실태 대학에서는 어떨까 (0) | 2008.06.30 |

| [특목고 열풍] (2) 초등생 토플보고 중학생 美교재 ‘달달’ (0) | 2008.06.30 |

| [특목고 열풍] (1) 서울 초등생 70%∼80% 학원행 (0) | 2008.06.30 |

| 베이징올림픽, 티베트 유혈사태로 흔들 (0) | 2008.03.25 |