휴대전화 요금 왜 비싼가 했더니… 60만원 스마트폰, 90만원 부풀려… "보조금으로 30만원 할인" 생색내

통신社·제조업체들

"서로 네 탓" 떠넘겨

경기도 성남시에 사는 회사원 오승택(34)씨는 1년 전 스마트폰 '아이폰3G'를 구입하면서 휴대폰 요금이 확 늘었다. 전에는 월 2만원이면 충분했는데, 이제는 비슷한 통화량이지만 요금은 7만6000여원이나 나온다.

경기도 성남시에 사는 회사원 오승택(34)씨는 1년 전 스마트폰 '아이폰3G'를 구입하면서 휴대폰 요금이 확 늘었다. 전에는 월 2만원이면 충분했는데, 이제는 비슷한 통화량이지만 요금은 7만6000여원이나 나온다.

오씨는 음성통화·문자메시지·데이터 사용을 합쳐 매달 4만5000원을 내는 정액요금제에 가입했다. 여기에 스마트폰 할부금과 부가세를 더해 7만원이 훌쩍 넘게 나오는 것이다.

비싼 스마트폰 가격이 가뜩이나 높은 통신비 부담을 더 가중시킨다는 지적이다. 국내 출시가격은 90만원대가 많다. 일반 휴대폰보다 30만~50만원 정도 비싸다.

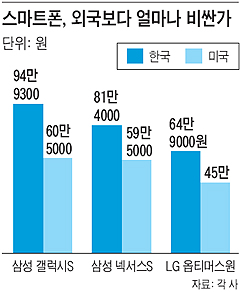

◆스마트폰 가격 '뻥튀기'…외국보다 30% 비싸

통신사들은 스마트폰 사용자의 월이용료가 일반 휴대폰보다 2만~3만원 정도 높기 때문에 스마트폰 판매에 열을 올린다. 제조사 입장에서 봐도 판매마진은 스마트폰이 높다.

통신사와 휴대폰 제조사들은 스마트폰을 많이 팔기 위해 고객에게 '구매 보조금'을 제공한다. 월 4만5000원을 내는 요금제에 2년간 가입하기로 약정하면 스마트폰 가격을 30만원 정도 깎아주는 식이다. 나머지 60만원은 매달 할부로 받아간다.

통신사들은 "비싼 스마트폰 값을 할인해주기 위해 최소한의 이용조건을 거는 것"이라고 설명한다. 제조업체들은 "스마트폰은 무선인터넷과 멀티미디어 기능을 위해 고가의 부품을 많이 쓰기 때문에 가격이 비싸다"고 주장한다.

하지만 시민단체들은 국내 스마트폰 가격에 거품이 끼어 있다고 지적한다. 서울YMCA 시민중계실 한석현 간사는 "통신사와 제조사가 짜고 출고가를 뻥튀기하고 있다"고 말했다. 해외시장과 비교해 보면 확연하게 드러난다. 국내에서 94만9300원(출고가격 기준)인 삼성전자 갤럭시S는 미국에서 60만5000원에 팔린다. 국내 출고가 81만4000원인 삼성 넥서스S의 미국 판매가격은 59만5000원이다. LG전자 옵티머스원의 미국 판매가격은 45만원, 국내 출고가는 64만9000원이다. 이는 통신사별 요금제와 상관없이 순수하게 스마트폰 가격만 비교한 것이다.

하지만 시민단체들은 국내 스마트폰 가격에 거품이 끼어 있다고 지적한다. 서울YMCA 시민중계실 한석현 간사는 "통신사와 제조사가 짜고 출고가를 뻥튀기하고 있다"고 말했다. 해외시장과 비교해 보면 확연하게 드러난다. 국내에서 94만9300원(출고가격 기준)인 삼성전자 갤럭시S는 미국에서 60만5000원에 팔린다. 국내 출고가 81만4000원인 삼성 넥서스S의 미국 판매가격은 59만5000원이다. LG전자 옵티머스원의 미국 판매가격은 45만원, 국내 출고가는 64만9000원이다. 이는 통신사별 요금제와 상관없이 순수하게 스마트폰 가격만 비교한 것이다.

외국제품도 우리나라에 들어오면 훨씬 비싸진다. 미국 애플의 아이폰4 16GB(기가바이트) 모델은 국내에서 81만4000원인데, 홍콩에서는 71만9000원에 팔린다.

◆통신사·제조사 짜고 소비자에 부담 떠넘겨

SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신사들은 제조사에서 스마트폰을 사들인 후 이를 소비자에게 재판매한다. 이 과정에서 물건값을 비싸게 부풀려 놓고 '보조금으로 20만~30만원을 할인해 준다'고 생색을 낸다는 것이다. 정가를 미리 높게 매겨놓고 '30% 할인'이라고 요란하게 마케팅하는 식이라는 것이다.

통신사와 제조사는 '가격 거품'의 책임을 서로에게 돌린다. 스마트폰 제조사의 한 임원은 "통신사들은 스마트폰 1대당 일정한 구매보조금을 지원하라고 요구한다"면서 "보조금으로 나갈 돈을 감안해 그만큼 출고가격을 올려서 책정한다"고 말했다. 국내에서는 제조사가 휴대폰을 직접 유통하는 구조가 아니어서 통신사의 요구를 들어줄 수밖에 없다는 설명이다. SK텔레콤 관계자는 "스마트폰 제조사에서 제품 판촉을 위해서 자기들 마음대로 돈을 쓰면서 우리 탓으로 떠넘긴다"고 반박했다

어느 판매업자의 고백 "휴대전화 할인판매 솔직히 '사기'다"

"제조사·통신사에서 뒤로 보조금 받으며 소비자에겐 깎아주는 척 생색

이렇게 보조금 줄 바엔 출고가 내리는 게 낫지

고가 요금제 들게하면 할인금액 뽑고도 남아

일부 판매점은 '공짜폰' 받아 30만원에 팔기도… 그래도 소비자는 알 방법 없어"

"휴대폰을 파는 제가 봐도 제조사·통신사가 주는 리베이트(판매 보조금)가 엄청납니다. 그 돈이 다 어디서 나오겠어요? 결국 소비자 주머니죠."

22일 경북의 중소도시에서 휴대전화 대리점을 한다는 A(38)씨가 본지에 전화를 걸어왔다. A씨는 2009년부터 휴대폰 매장을 운영하고 있다. 그는 "통신사와 제조사가 짜고 전화기 가격을 부풀린 후, 소비자에게 할인해주는 것처럼 생색을 낸다는 기사〈본지 4일자 B2면 보도〉가 100% 옳다"며 "나를 포함해 모든 판매 대리점이 진흙탕 싸움을 벌이고 있다"고 고백했다.

◆"보조금 30만원은 기본… 스마트폰 제값 주고 사면 바보"

A씨는 "출고가 90만원짜리 스마트폰은 실상 60만~70만원짜리라고 봐야 한다"라고 말했다. 근거는 이렇다. 그는 일단 전화기 제조사에서 약 15만원의 보조금(판매장려금)을 받는다. 여기에 통신사 본사가 7만~8만원 정도 돈을 보태준다. 두 보조금은 항상 나오기 때문에 출고가에서 이만큼 빼야 한다는 얘기다.

이것이 끝이 아니다. 통신사 지역본부와 지사가 각각 2만~4만원씩의 보조금을 또 준다. 이런저런 보조금을 합치면 30만원 정도가 된다. 여기에 요금할인 등 각종 할인이 보태져 소비자는 90만원짜리 스마트폰을 16만~25만원 정도에 산다.

이렇게 많이 깎아주고도 남는 게 있을까. 비결은 요금제에 있다. 통신사들은 스마트폰 할인의 대가로 4만5000원 이상의 고가(高價) 요금제에 2년간 가입하도록 의무화한다. 2년이 지나면 통신사들은 할인금액을 뽑고도 남는다.

A씨는 "월말이면 목표실적을 맞추기 위해 보조금이 더 올라간다"며 "보조금을 줄이고 애초에 출고가를 낮춰야 한다"고 말했다.

처음부터 전화기 가격을 싸게 매기는 것과 보조금으로 할인해주는 것은 어떤 차이가 있을까. A씨는 "보조금은 지역·시기에 따라 다르기 때문에 소비자가 피해를 볼 수 있다"면서 "지역에 따라 같은 모델의 판매 가격이 10만원 넘게 차이가 난다"고 말했다. 통신사가 특정 지역의 점유율을 높이기 위해 보조금을 높였기 때문이라고 그는 설명했다.

◆칼 빼든 정부, 보조금 거품 없앨까

보조금의 또 다른 문제는 소비자가 그 규모를 알 수 없다는 점이다. 각 회사는 보조금을 대외비로 분류한다. 소비자는 어디에 가면 얼마를 어떻게 할인받을 수 있는지 알 방법이 없다. A씨는 "일부 판매점에서는 본사에서 공짜로 받은 전화기를 30만원 넘게 받고 팔기도 한다"며 "사실상 사기에 가깝지만 소비자는 알 방법이 없다"고 했다.

공정거래위원회는 21일부터 삼성전자·LG전자·팬택 등 스마트폰 제조사와 SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신 3사에 대한 현장 조사를 시작했다. 제조사 관계자는 "공정위가 휴대전화 공급물량, 출고가, 시장판매가에 대한 자료를 받아갔다"며 "휴대전화 출고가를 집중적으로 조사했다"고 했다. 공정위는 제조사와 통신사 임원을 불러 '출고가 부풀리기' 등 부당행위가 있었는지, 제조사와 통신사들 사이에 가격담합이 있었는지도 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

공정위는 지난 3일부터 기획재정부, 방송통신위원회와 함께 통신비 태스크포스(TF)를 만들어 가계 통신비 부담을 줄이는 방안을 모색 중이다. / 이인묵 기자 / 2011.03.23

'생활의 양식 > 시사,칼럼' 카테고리의 다른 글

| 의학과 전자공학의 ‘행복한 만남’ (0) | 2011.04.05 |

|---|---|

| 천안함 폭침 1년 (0) | 2011.03.27 |

| [의료ㆍ보건] 대동맥 터져도 수술의사 없어 목숨 건 서울행 (0) | 2011.03.22 |

| 길자연 목사의 우상숭배 (0) | 2011.03.15 |

| 향기로운 커피 한 잔과 권정생 선생 이야기 (0) | 2011.03.15 |